Hay una tensión muy particular que se viene generando a nivel político y sobre la cual, me parece, habría que incidir un poco, al menos en el plano teórico. Tiene que ver, en esencia, con las raíces y los pálpitos del capital político y su relación con (lo que a mi juicio cabe denominar) la función vital de la Constitución. Espero poder explicar cómo entre ambos se da una relación a veces difícil, y a veces simplemente carente de toda armonía; y cómo esta falla a lo interno del sistema jurídico-político puede restar calidad al régimen democrático.

Hay una tensión muy particular que se viene generando a nivel político y sobre la cual, me parece, habría que incidir un poco, al menos en el plano teórico. Tiene que ver, en esencia, con las raíces y los pálpitos del capital político y su relación con (lo que a mi juicio cabe denominar) la función vital de la Constitución. Espero poder explicar cómo entre ambos se da una relación a veces difícil, y a veces simplemente carente de toda armonía; y cómo esta falla a lo interno del sistema jurídico-político puede restar calidad al régimen democrático.

El primer paso en la defensa de este planteamiento es dotar de contenido a sus dos conceptos básicos. En tal sentido, desconozco si entre nosotros se ha ofrecido alguna definición básica de lo que se considera capital político. En todo caso, he de advertir que se trata –como muchos otros ejemplos en la teoría política y jurídica— de un concepto ambiguo y polisémico. Por ejemplo, algunas exploraciones teóricas dan cuenta de que el capital político puede ser (A) personal o institucional, (B) material o espiritual, o (C) vertical –o de liderazgo— u horizontal. Se ha puesto de manifiesto, además, que en la construcción de este particular tipo de capital confluyen una multiplicidad de factores y variables, tanto (i) personales como (ii) institucionales, (iii) medioambientales y hasta (iv) sociológicos.

Por todo ello, y en pos de mayor claridad, optaré por una conceptualización mínima. Entiendo por capital político el cúmulo de recursos (materiales e inmateriales) que amasa un individuo, o grupo de individuos –presumiblemente de acción coordinada—, para insertarse y, más allá, repercutir en la arena política. Es discutible si esto último está vinculado en lo esencial con la defensa de convicciones ideológicas, sean estas más o menos firmes, luminosas o acabadas, y con independencia de si coinciden o no con alguna corriente mayoritaria. Podría concederse que de ordinario es así, o que en todo caso habrá cierto sustrato ideológico tras toda acción política; pero hay pocas razones para pensar que siempre es así. Creo que la historia sugiere que en coyunturas políticas trascendentes también tienden a explotarse los “puntos ciegos” de las ideologías –esto es, aquellos en los que no explican, por no poder o por no querer, qué, cómo y a partir de cúando yo me distingo del otro—, precisamente mediante la defensa con efecto “pantalla” de determinadas corrientes ideológicas. En fin, que quizá no sea del todo correcto concluir sin más que el capital político se construye siempre porque una determinada convicción ideológica le sirve de base o iniciativa.

Por otra parte, es irrelevante, a mi juicio, si la inserción efectiva del sujeto político trae consigo la asunción de una función pública. La naturaleza variable del capital político, las distintas formas en que puede darse su captación y las dinámicas que rodean su construcción y concreción, así como su incidencia en la afirmación (o cancelación) de cualquier carrera política, son factores que tornan impreciso vincular su efectiva materialización a la investidura de un cargo público. Dicho de una manera más o menos esquemática, si bien lo segundo (la asunción de una función pública) normalmente va de la mano con lo primero (la construcción de capital político), la relación inversa no necesariamente es la misma; es decir, lo primero no precisa de lo segundo.

Me consta que esta definición –por demás, precaria— trae a la mente preocupaciones en torno a la política partidaria, los “poderes fácticos” (emporios empresariales, grupos de presión, oenegés, medios de comunicación) y sus interacciones y relaciones en el seno del sistema político. Pero también pienso que ello nos empuja a ocuparnos de algunos problemas constitucionales. Porque, como se sabe, no somos una comunidad política que opere en el vacío: nos guía y nos sostiene una norma fundante y fundamental, la Constitución, que establece “los presupuestos de la convivencia (…), los principios sustanciales de la vida común y las reglas del ejercicio del poder público aceptados por todos, situados por ello fuera, incluso por encima, de la batalla política” (Gustavo Zagrebelsky, Principios y votos, Madrid, Trotta, 2008).

Semejante aseveración presupone una concepción determinada del rol de la Constitución y su particular posición en el escalafón normativo, concepción que, se me concederá, no es extraña entre nosotros y que ya ha quedado reflejada, no solo en el artículo 6 de la Constitución, sino también en la depurada labor del Tribunal Constitucional. Lo que me interesa, por el momento, es enfatizar la forma en que aquel postulado, tan básico y tan elemental, refleja la que bien puede considerarse la función vital de la Constitución. Y aquí es elocuente otro apunte de Zagrebelsky: en la Constitución se refleja aquel pactum societatisque hace suya “la política como actividad dirigida a facilitar la convivencia, la unión o (…) la amistad”. No la política de lucha cotidiana, de contraposición de intereses inmediatos, del razonamiento coste-beneficio; más bien, la política de cohesión, de construcción de unidad yde consenso auténtico, fundamental y duradero.

La Constitución es pluralismo y diversidad; es, también –quizá por lo mismo recién dicho—, desacuerdo y disenso. Y a esos desacuerdos y disensos vienen atados ciertos tipos de “enfrentamientos”, que se alimentan del capital político de los sectores en pugna y que el sistema democrático canaliza a través de los partidos políticos, oferentes últimos de las propuestas electorales que han de servir para constituir los órganos representativos. Lo interesante es que la Constitución presume diferencias sanas y en todo caso razonables. Su función vital sería, entonces, la de propiciar la comunidad, la unión y la armonía –tanto en el ámbito social como en la arena política— a pesar de tales diferencias, es decir, no obstante tales desacuerdos.

Ocurre, sin embargo, que semejante función no tiene sentido si los desacuerdos políticos y ciudadanos se anclan en diferencias –más que insalvables, aunque también—genuinamente irracionales, es decir, externas a la Constitución en tanto fundadas en razones que aquella no ampara, no admite (cfr. “Desacuerdos políticos intachables”, Ojalá, 6 de enero de 2022). El ordenamiento jurídico, tanto en el nivel constitucional como en el plano estrictamente legislativo, diseña parámetros que condicionan la actuación política, que la encarrilan situándola entre márgenes que no puede rebasar. Por ello se exige, por ejemplo, garantizar la democracia interna y fomentar la participación ciudadana; por este camino también se explican los principios establecidos en el artículo 12 de la Ley de Partidos y las prohibiciones previstas en su artículo 25. Y así, es inadmisible pretender sostener un desacuerdo invocando –pongamos— la reinstauración de la esclavitud, la afirmación de la pena de muerte o la tortura, el establecimiento de un régimen paramilitar, o la instalación de un régimen autoritario. Estos disensos carecen de raíz en un esquema constitucional como el nuestro. Simplemente, no se sostienen.

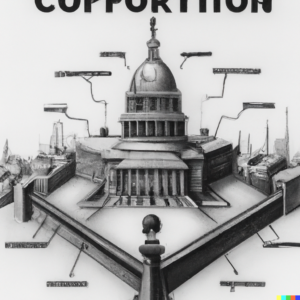

¿Qué ocurre entonces cuando se pretende –y, peor aún, se consigue— amasar capital político precisamente a partir de la defensa de estas causas y sus “primas lejanas”? Es decir, ¿qué hacer –insisto, desde nuestro esquema constitucional— con las propuestas políticas que persiguen enaltecer valores, principios y normas incompatibles con aquella función (de nuevo, vital)? En fin, ¿qué hacer con el capital político que promueve la ruptura del sentido de comunidad y de la acción colectiva armónica que pretende la Constitución? Estas preguntas tienden a acumularse en el subsconciente de todo aquel que examine, con cautela pero con apertura, las tendencias que marcan las (¿“nuevas”?) derechas y ultraderechas del continente europeo y del Cono Sur. Sus inclinaciones rupturistas y totalitarias, sus orientaciones desestabilizadoras y sus estrategias de iniquidad no tienen cabida en un régimen constitucional como el nuestro.

Estos ejemplos, que evidentemente son casos extremos, conducen a una respuesta bastante intuitiva. Pero estas derechas tienen distintas variaciones y propugnan mensajes a veces extremadamente sutiles que tienden a colarse en el argumentario público y en el ideario del electorado. Este último, como se ha podido comprobar, no es siempre un ente racional. Y es normal que así sea: las pasiones son parte de la política. Sin embargo, en modo alguno debe tolerarse que se construya capital político real a partir de las orientaciones de aquellas corrientes –a falta de mejor término— derechistas. Porque, de ser así, queda cancelada la razón de ser de la Constitución; queda anulada su función vital. Y es que la Constitución “está abierta a los valores y a los fines orientadores del consenso constitucional y proclama la coexistencia pacífica de las diferencias, pero debe ser muy cuidadosa a la hora de conformar las dimensiones básicas de la sociedad”; la Constitución, así, debe “procesar las tensiones de la integración republicana y comunitaria y el pluralismo social, económico y político”(Eduardo Jorge Prats, Derecho constitucional, vol. I, 4ª ed., Santo Domingo, Iusnovum, 2013).

Basta atender a los presupuestos político-ideológicos de algunos grupos para comprobar que sus orientaciones y sus inclinaciones prácticas no compatibilizan con la estructura social igualitaria que presupone la Constitución, ni con el orden democrático que para el poder público exige aquella norma. Bien es cierto que el rango ideológico que marca la acción política criolla es amplio, y que en su seno se regodean distintos planos de actuación y diversas “razones de ser” no necesariamente “antidemocráticas”. Digamos que hay muchas izquierdas, muchas derechas y muchos centros, todos los cuales, en sí mismos o aisladamente considerados, no torpedean la función de unidad que impregna el texto constitucional –de nuevo, considerado como ancla del sistema—. Pero algunas de sus variantes contemporáneas, sobre todo en el rango más cercano a (lo que se considera convencionalmente como) la derecha, si no exceden aquellos márgenes, al menos rayan en la frontera de lo inasumible.

No parece demasiado atinado proponerse experimentos con los peligros que suponen estas tendencias. Hacia el Norte (con el trumpismo) ya se ha visto cómo un paso en falso puede marcar a todo un sector político y prohijar una multiplicidad de propuestas rídiculamente enfermizas (pensemos en Qanon); y hacia el Sur (con el bolsonarismo) se ha vivido un episodio de ruptura democrática extrema que ha intoxicado a toda una clase política y puesto en riesgo los sistemas de asistencia social, extremando de paso la ya delicada situación ecológica y medioambiental de la zona. Es decir, experimentos políticos con consecuencias económicas y sociales que bordean la catástrofe. No es dramatismo: es solo realidad.

Detrás de todo esto se agazapa una idea básica: que en el juego de la política algunos tienden a pecar de inocentes al pensar que el engrosamiento de cierto capital político nosupone el riesgo de anular los cimientos mismos de la democracia y de aniquilar su centro de operaciones (que es la Constitución). Es perfectamente posible que semejante riesgo se materialice; ejemplos sobran, y están bastante cerca. Negarlo es luchar contra la evidencia. Así que, en caso de duda, apélese a un estándar básico: si cierto capital político implica algun grado de perversión –no importa cuán mínimo— de la función vital de la Constitución, entonces podrá ser muchas cosas, pero nunca será conveniente para el sistema democrático.